Окрестности Калининграда: глоток свежего балтийского воздуха

Продолжение. I часть читайте здесь: Достопримечательности Калининграда

Зеленоградск, Балтийск, Янтарный, Светлогорск – история, достопримечательности и пляжи

Куриный бог. Фото: Ирина Губарева, официальный сайт национального парка Куршская коса http://park-kosa.ru/

Город кошек Зеленоградск

В Зеленоградск из Калининграда можно доехать буквально за полчаса на поезде «Ласточка». Так мы и сделали, – сели в «Ласточку» на Северном вокзале, вышли в Зеленоградске и пошли, куда глаза глядят, навстречу свежему морскому ветру.

Прежнее, немецкое, название города (до 1946 года) – Кранц. Когда-то бедная рыбацкая деревушка к концу XIX века превратилась в модный морской курорт с купальнями, грязелечебницами и гостевыми домами. Правда, развитие курорта приостановилось в период I мировой войны.

Курортный дух здесь чувствуется и сегодня. Приятно прогуляться по широкому пешеходному Курортному проспекту и променаду-набережной (длиной 2,5 км), разглядывая симпатичные здания и витрины сувенирных лавочек.

Неожиданная встреча!

А ещё Зеленоградск – это российская «столица кошек». На просторах интернета можно встретить множество легенд и даже сказок о заслугах котов перед этим городом. Факт остаётся фактом: Зеленоградск изо всех сил пытается ассоциировать себя с усатыми и хвостатыми:

Есть в Зеленоградске и музей котов, называется «Мурариум».

Он расположен в бывшей водонапорной башне.

Эта башня высотой 40 метров была построена в 1905 году и снабжала водой весь курорт. После II мировой войны башня не ремонтировалась, и часть труб вышла из строя. В 1946 году была попытка восстановить работоспособность башни и использовать её по назначению. Для этого вышедшие из строя немецкие трубы были заменены новыми, но те, увы, не выдержали напора воды. С тех пор башня не использовалась.

Музей кошек «Мурариум», по сути – крупнейшая в России арт-коллекция изображений кошек и котов. Можно подняться наверх, на смотровую площадку.

Всё это «кошачье царство» умиляет… Правда, моё умиление по этому поводу длилось ровно до того момента, пока я (уже после возвращения домой) не узнала, что пока в городе отсутствует приют для бездомных животных. В то время как бездомных котов и котят сюда (видимо, по незнанию) сердобольные граждане свозят со всей Калининградской области.

В «оправдание» руководству Зеленоградска можно сказать, что работа по созданию приюта медленно, но всё же ведётся, и когда-нибудь, хочется надеяться, он действительно здесь появится. А пока Администрацией города была введена должность котошефа. Первым в мире Котошефом стала Светлана Логунова, которая и раньше занималась зоозащитной деятельностью и помогала бездомным животным.

В обязанности Светланы, в этой экзотической должности, входит подкармливать местных кошек, следить за их здоровьем и, по возможности, стараться улучшить условия проживания.

Например, именно она выступила с инициативой стерилизации бездомных кошек, чтобы пресечь бесконтрольное увеличение их численности в городе.

В администрации эту идею поддержали, а Зеленоградск стал первым в России городом, где средства на заботу о здоровье кошек выделаются из муниципального бюджета.

Помимо котиков, Зеленоградск славен своей историей, – этот курорт, Кранц, в своё время очень приглянулся Королеве Луизе. Выйдя замуж за Фридриха Вильгельма в 1793 году и став королевой, она стала считать Пруссию своим домом, а Пруссия (чуть позже) в ответ стала считать Луизу своей «духовной покровительницей».

И драматичная история взятия Кранца (Зеленоградска) и расположенных неподалёку Пиллау (Балтийска) и Раушена (Светлогорска) советскими войсками также заслуживает, чтобы мы не забывали о тех событиях…

Этот гостеприимный курорт отличается какой-то особенной атмосферой, спокойствием и чувством собственного достоинства. Здесь есть и интересные сувенирные магазины, и стильные уютные кафе, как, например, «Буфет» на Курортном проспекте, 6, где мы в тот день обедали:

Лютеранская кирха Святого Адальберта, построенная в 1896 году, – пожалуй, главное свидетельство немецкого прошлого Зеленоградска. Удивительно, но это здание (высотой 42 м) абсолютно не пострадало во время войны.

Сегодня здесь – Спасо-Преображенский собор (Русской православной церкви храм был передан в 2007 году).

На набережной и пляжах народ в начале мая кутался в тёплые пуховики и ветровки, – ветер почти сбивал с ног.

Но как же здесь красиво, – вот бы вернуться как-нибудь, летом! На «первой линии» есть и отели, и кафе с ресторанами, и даже колесо обозрения имеется!

На наших глазах рыбак с пирса поймал на удочку камбалу – не удивились, ведь именно эта рыбка – символ Зеленоградска, изображённый на гербе города!

Пляж в Зеленоградске нам понравился – не широкий, но зато очень длинный и хорошо оборудован.

А ещё – именно от Зеленоградска начинается чудо природы – Куршская коса, протянувшаяся на северо-восток на 98 км, до Клайпеды (половина косы принадлежит России, а вторая половина, как несложно догадаться, Литве).

Вот в этот национальный парк я хотела попасть больше всего! Уже планировала, как мы сядем в Зеленоградске на автобус и доедем до конца, почти до самой литовской границы, – до посёлка Морское… Но нестабильная погода, а, главное, тот прискорбный факт, что знаменитый «танцующий лес» был закрыт для посещения всё время нашего пребывания в Калининграде, заставили отложить посещение Куршской косы до следующего нашего возвращения в Калининград.

Так что в этот день мы ещё немного прогулялись по городу, а потом вернулись на поезде в Калининград.

Балтийск – база Балтийского флота

В Балтийск мы попали уже с замечательным гидом Алексеем, в составе потрясающе интересной экскурсии «Балтийск, Янтарный, Светлогорск — жемчужины Земланда».

Земландским, или Самбийским, принято называть Калининградский полуостров. Почему так много разных названий? Всё потому, что история этих земель – очень древняя: первые упоминания полуострова Самбия можно найти в воспоминаниях греческого путешественника Пифея (IV век до н.э.)

Утро, дождь, пронизывающий ветер, — мы гуляем по Балтийску! Вот паром готовится отчалить на Балтийскую косу:

Если вам доведётся приехать в Балтийск летом, обязательно побывайте на уникальной природной и исторической достопримечательности Балтийска – длинной Балтийской косе! Эта узкая (шириной от 0,3 до 9 км) полоса суши тянется на 65 км, отделяя главную акваторию Балтийского моря от Калининградского и Вислинского заливов. Юго-западная часть косы принадлежит Польше, а 35 км на северо-востоке – России.

Балтийская коса – прекрасное место для прогулок и пляжного отдыха. В Балтийске можно сесть на паром и вскоре быть на месте. Платить придётся только за переправу в один конец – 70 рублей. Обратно в город пассажиров перевозят бесплатно. А когда паромы не ходят, до косы добираются только на катерах и моторных лодках.

Коса покрыта залесенными дюнами, прекрасными песчаными пляжами, пейзажи здесь напоминают знаменитую Куршскую косу. Отличаются они, главным образом, тем, что на Балтийской косе нет организованного туризма и курортной инфраструктуры. Здесь сохранились остатки ангаров военного немецкого аэродрома и построенный ещё в XIX веке Западный форт. На Балтийской косе постоянно проживают люди, их количество не превышает 1000 человек.

Зато на Балтийской косе тихо, и можно спокойно и без лишних толп искупаться в море и позагорать на пляжах. В 7-километровой полосе, примыкающей к российско-польской границе, действует пограничный режим. Поэтому, чтобы попасть туда, необходимо будет оформить пропуск-разрешение.

Большинство кораблей Балтийского флота – на боевом дежурстве, но несколько их них мы всё же застали в порту:

Маяк Пиллау

В 1741 году на небольшом возвышении, которое сегодня называют Школьной горой, появился первый маяк. Тогда это была небольшая башня на крыше деревянной избы. Тот импровизированный маяк прослужил больше 70 лет и сильно обветшал. Поэтому в 1813-1816 годах вместо него построили каменную башню высотой 33,2 м.

Самый западный российский маяк – действующий. Он указывает путь судам, которые проходят по каналу в Калининградский залив. По словам моряков, «путеводная звезда» видна с расстояния 16 морских миль.

Верхняя часть округлой постройки выкрашена в красный цвет, а нижняя – в белый, поэтому маяк хорошо заметен в любое время дня и ночи. Толщина стен доходит до 1 м. Внутрь здания и на смотровую площадку туристов не пускают.

У подножия маяка – памятник основателю Балтийского флота Петру I. Российский император трижды бывал в Пиллау и с любовью называл город «мой маленький Амстердам». Этот величественный монумент был открыт в 1998 году в честь 300-летия Российского флота. Государь изображен стоящим в полный рост, а на постаменте красуется надпись «Петру Великому».

Совсем рядом – мемориал героям штурма Пиллау.

И памятный знак в честь 100-летия образования пограничных войск России (1918 – 2018).

Здесь же, у набережной, среди кораблей пасутся белые лебеди. Стоит толковый и наглядный щит с информацией о том, что кормить хлебом водоплавающих птиц категорически нельзя, они от этого погибают, а также о том, чем же всё-таки можно их покормить:

Признайтесь, вот Вы знали, что лебеди едят кабачки? И я нет…

Идём дальше. Гарнизонный плац…

Одна из главных достопримечательностей Балтийска – кафедральный Свято-Георгиевский морской собор. Он занимает немецкую кирху, возведённую в 1886 году. Кирпичные фасады оформлены в лучших традициях неоготики и украшены рядами изящных стрельчатых окон. На крыше видны позолоченные православные кресты.

Здание собора сильно пострадало во время штурма города весной 1945 года. В послевоенные годы здесь располагались клуб моряков и воинский склад. В начале 1990-х годов старинную постройку было решено вернуть церкви, и здесь появился православный собор. В 2001 году в храм перенесли мощи адмирала Фёдора Ушакова, которые покоятся в раке в форме морского корабля.

Обязательно зайдите внутрь и взгляните на очень необычный резной иконостас! Ажурные орнаменты – образы дельфинов, роза ветров, якоря и канаты – дело рук талантливых смоленских мастеров.

Крепость Пиллау

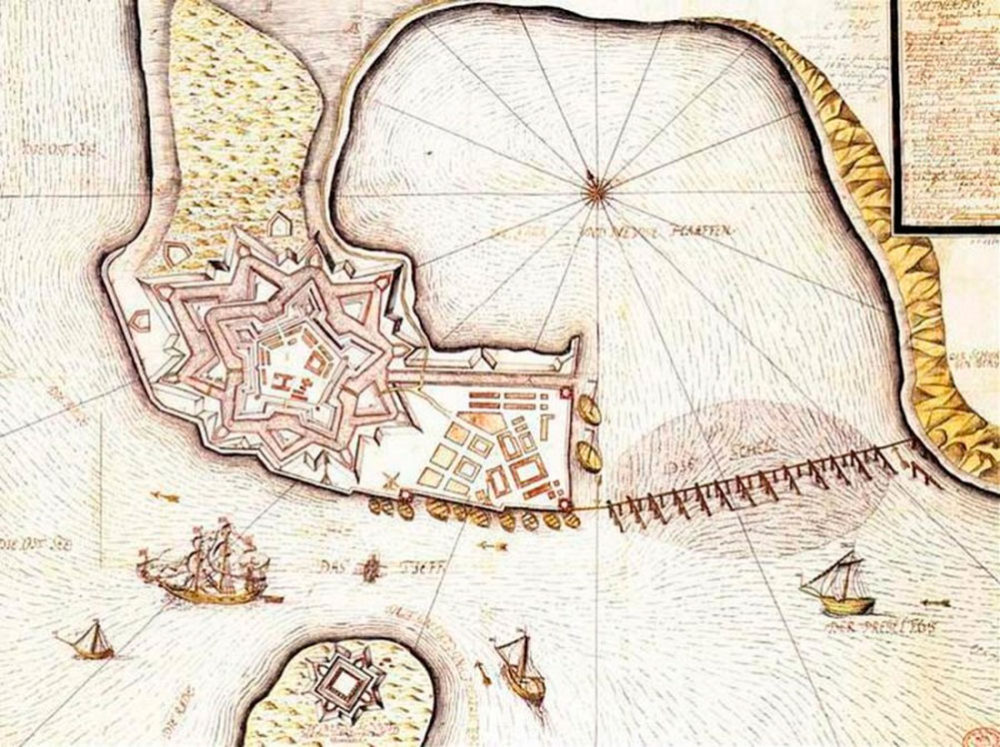

Мощную крепость Пиллау – настоящее произведение фортификационного искусства – возвели в XVII веке по указу короля Швеции Густава-Адольфа II. Фортификационные сооружения играли важную роль в защите Восточной Пруссии, поэтому они постоянно перестраивались и совершенствовались.

Красоту и уникальность Пиллау можно понять, только взглянув на крепость с высоты птичьего полёта. Этот фортификационный объект выполнен в форме звезды с двумя уровнями укрепления и рвами по периметру.

В мае 1697 года, в составе Великого посольства, крепость посетил русский царь Пётр I. Здесь он прошёл курс обучения теории и практики артиллерийской подготовки и изучал основы фортификации. (Так вот почему Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, в итоге, отдалённо напоминает крепость Пиллау!)

А в период Семилетней войны, когда Восточная Пруссия находилась под протекторатом России, в крепости почти 5 лет располагался русский гарнизон.

Старинная крепость производит сильное впечатление: приземистый форт в виде огромной пятиконечной звезды окружён рвом с водой. Чтобы понять масштабы этого сооружения, достаточно узнать, что каждая из стен имеет длину 80 м.

В 1921 году крепость стала базой Германского флота, а город был переименован в «Морской город Пиллау». И только в апреле 1945 года, в результате кровопролитных боев, город был взят войсками 11 гвардейской армии III белорусского фронта.

Перед входом в форт разбит мемориальный парк, посвященный штурму Пиллау в 1945 году. В сквере установлен памятник, и находится братская могила советских солдат.

Здесь же похоронены гражданские люди, погибшие при штурме, немецкие военные моряки и заключённые лагерей, контролировавшихся немцами.

В советские годы цитадель была закрыта для посещения. В 1999 году внутри этой цитадели был создан филиал музея Балтийского флота. Сейчас попасть внутрь укрепления можно только в составе экскурсии, которую один раз в день (13:30), кроме понедельников и вторников, проводят сотрудники Музея истории Балтийского флота (г. Балтийск, ул. Кронштадтская, 2).

Кстати, красивое здание музея было построено в 1903 году для городского суда Пиллау.

Для посещения крепости нужен паспорт с гражданством РФ, стоимость 350₽ есть льготы. Билеты можно купить в кассе напротив входа в крепость, на ул. Кронштадтская, 1.

С 2021 года цитадель активно изучается Русским географическим обществом с привлечением историков, исследователей и волонтёров. Учёные пытаются разгадать секреты подземного устройства крепости. Интересно, что даже ров с водой выложен каменной кладкой. Это говорит о том, что цитадель была продумана до мельчайших деталей.

Крепость, действительно, похоже, пока плохо изучена. Об этом свидетельствуют многочисленные легенды, которыми окутано это место. По одной из них, именно в подвалах крепости затоплены ящики с оригиналом Янтарной комнаты из Екатерининского дворца г.Пушкин. Согласно другой легенде, часть помещений крепости Пиллау до сих пор заминированы, со времён II мировой войны, – возможно, что и та самая Янтарная комната тоже.

Когда соберётесь в Балтийск, – описание экспозиций, стоимость билетов и расписание экскурсий рекомендую уточнять на официальном сайте музея.

Но мы в тот день, конечно, на экскурсию по крепости не попали, – надо было ехать дальше, – у нас была своя, очень насыщенная, программа… Придётся вернуться!

Памятник Елизавете Петровне

В западном конце Морского бульвара находится памятник императрице Елизавете Петровне.

Несложно заметить, что скульптор польстил государыне: получился этакий лёгкий и грациозный «Медный всадник», но в женском обличье. В то время, как мы знаем, Елизавета Петровна была дамой, мягко говоря, не худенькой.

Ну что ж, «он художник – он так видит»…

Давайте вспомним, какое отношение Елизавета Петровна имела к Калининграду?

Россия, как одна из великих европейских держав, принимала активное участие в Семилетней войне, начавшейся в 1756 году. Военные действия были столь масштабны, а их география так широка, что уже в XX веке Уинстон Черчилль называл её «настоящей I мировой войной».

Прусский король Фридрих II, в союзе с Англией и Ганновером воевал с коалицией, включавшей Австрию, Францию, Россию и их союзников. Фридрих II язвительно называл эту коалицию «союзом трёх баб» (Мария-Терезия, мадам Помпадур и Елизавета Петровна), однако в первые годы военное счастье было именно на стороне этих дам.

В своем первом походе 1757 году российская армия под командованием фельдмаршала Апраксина разбила прусские войска в сражении у деревни Гросс-Егерсдорф, а во втором заняла Пруссию и Кенигсберг, не встречая серьезного сопротивления.

Так Кенигсберг впервые стал российским. Командовавший тогда российской армией генерал-аншеф Виллим Виллимович Фермор, торжественно въехал в город, а представители прусских властей преподнесли ему ключи от ворот Фридрихсбургской крепости.

Вскоре все граждане Кенигсберга присягнули на верность русской императрице Елизавете Петровне. Среди них, кстати, был и великий немецкий философ Иммануил Кант. А отец знаменитого полководца Александра Суворова – Василий Иванович Суворов служил генерал-губернатором Восточной Пруссии в 1761-1762 годах.

Победители очень лояльно относились к местному населению. Горожанам было разрешено поступать на русскую государственную службу, они свободно занимались торговлей и посещали свои церкви. В Кенигсберге был основан православный монастырь. Начали чеканить монету с изображением Елизаветы и подписью: Elisabeth rex Prussiae.

(Но, после смерти императрицы Елизаветы Петровны, как мы помним, на престол в России взошел ярый поклонник прусского короля Петр III. Антипрусская коалиция развалилась, а по трактату от 5 мая 1762 года Петр III безоговорочно отдал Фридриху II все территории, прежде завоёванные русскими. 5 июля 1762 года кенигсбергская городская газета уже вышла с прусским гербом. Вскоре начался постепенный вывод российских войск, дела передавались прусским чиновникам, а в крепости заходили прусские гарнизоны. 15 февраля 1763 года, подписанием Губертусбургского мира, бесславно для России, завершилась Семилетняя война).

Так что и этот памятник Елизавете Петровне, и нынешнее название Калининградского аэропорта – им. Елизаветы Петровны, – вполне оправданы…

От этой достопримечательности Балтийска открывается чудесный вид на синие просторы Гданьского залива и бетонные конструкции Северного и Южного молов.

Немецкое мемориальное кладбище

После памятника Елизавете Петровне мы сделали остановку у немецкого мемориального кладбища.

Это воинское захоронение немецких солдат и офицеров времён II Мировой войны с мемориальным комплексом. Заброшенный в советское время и отреставрированный к 2000 году, этот мемориал представляет собой комплекс памятных плит с именами более 4000 немецких солдат и офицеров,

в центре которого установлено три креста из стальных пластин. В центре находится самый большой 9-метровый православный крест. По бокам от него – два 7-метровых креста.

Кладбище называется «сборным интернациональным», но я не смогла найти ни одной не немецкой фамилии на плитах, надписи все на русском и немецком языках, и обслуживает кладбище «народный союз Германии».

А ещё на этом кладбище есть «Танцующий лес», похожий на тот, что на Куршской Косе. Но на Куршскую смотреть на этот лес едут автобусами, а здесь он особо никому не нужен (подумала, обстановка не располагает…)

В общем, место неоднозначное, заставляет о многом задуматься…

Пляж Балтийска – романтичные дюны

Пляж в Балтийске – чудо как хорош, хоть и практически не обустроен! Это прекрасные светлые дюны, поросшие редкой осокой.

У кромки воды можно найти кусочки янтаря, – их здесь ничуть не меньше, чем в Янтарном, который нам предстояло увидеть сразу после Балтийска.

Янтарный – пожалуй, лучший пляж России

Сначала мы посетили смотровую площадку «Янтарного комбината»,

с которой открывается впечатляющая панорама карьера – янтарного производства.

Когда соберётесь посетить Янтарный комбинат, — уточняйте на официальном сайте цены на билеты и режим работы.

Пирамида, на изготовление которой ушло более 700 кг янтаря.

Говорят, эта янтарная пирамида обладает каким-то особым целебным эффектом (при этом, правда, не уточняется, сколько же нужно просидеть внутри, чтобы этот самый эффект ощутить). Могу сказать только, что внутри находиться приятно: во-первых, есть скамеечки, и можно расслабить ноги, а во-вторых – стены, покрытые изнутри и снаружи янтарём, слегка пропускают солнечный свет, и, в сочетании с тёплыми оттенками янтаря, это выглядит симпатично, умиротворяюще.

Рядом – аттракцион «Старатели», люди в песочнице выискивают кусочки янтаря.

Причём, взрослые предаются этому занятию с не меньшим азартом, чем дети. Особо удачливым «старателям» полагаются дипломы, а весь найденный в песочнице янтарь, естественно, можно увезти с собой.

Ещё пара аттракционов:

Макет шахты «Анна» даёт возможность представить, как именно были организованы первые шахты на побережье Балтийского моря, рассказывает о добыче янтаря закрытым способом.

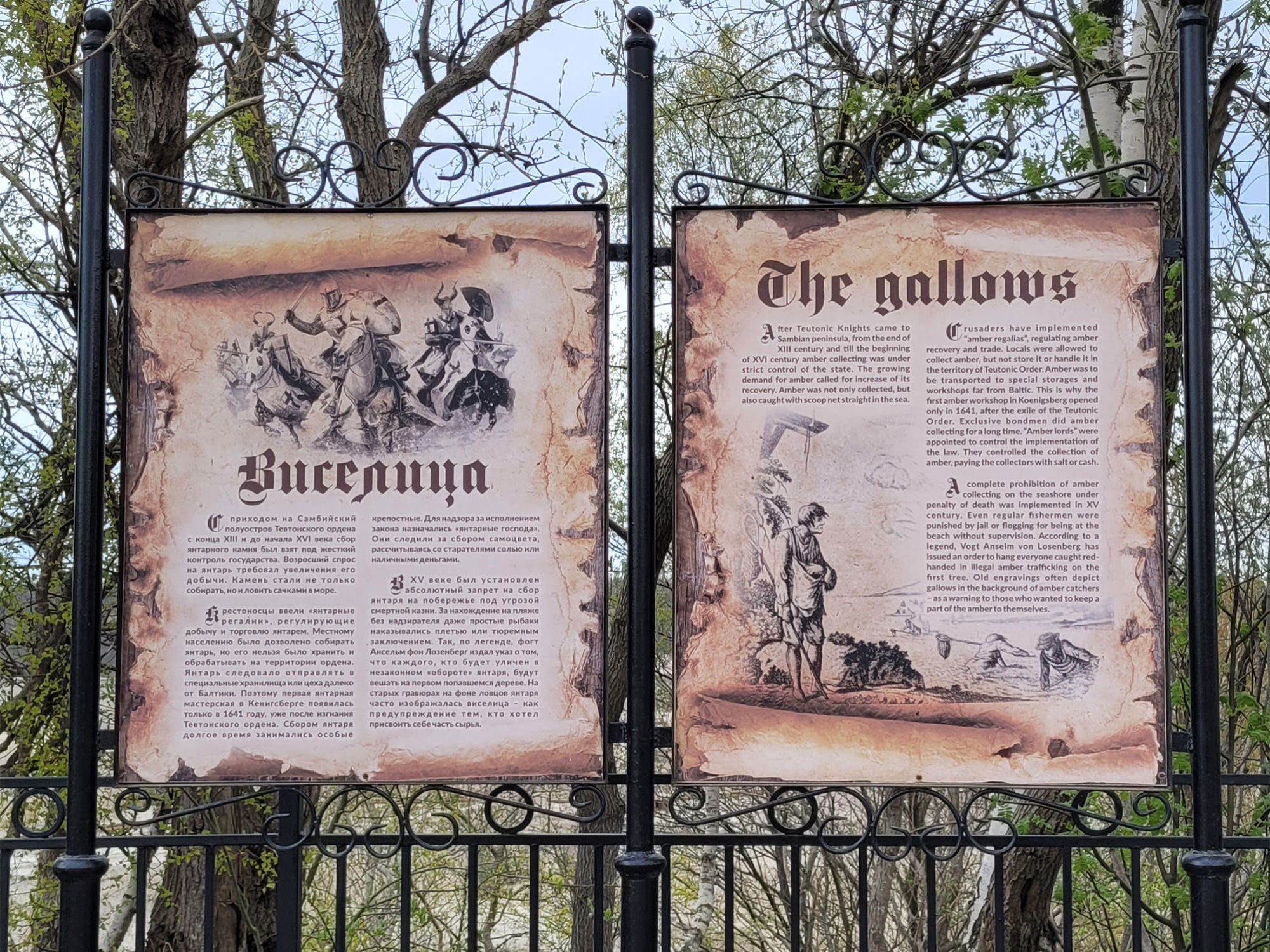

Виселица, расположенная рядом, признаться, слегка удивила.

Связь между виселицей и добычей янтаря нам удалось уяснить, лишь прочитав установленный рядом информационный стенд:

Здесь же, на смотровой площадке, расположены сувенирный магазин, кафе, туалеты.

Цели купить украшения из янтаря у нас не было, и из сувениров ничего из ассортимента местного магазина в душу не запало. А вот выпить кофе хотелось. Мы зашли в кафе на смотровой площадке, оглядели ассортимент местной выпечки в витрине – она явно была «второй свежести» (видимо, нам просто не повезло), – и вышли.

Наконец, доехав до самого посёлка Янтарный (прежнее название – Пальмникен) и почти на бегу взглянув на Церковь Казанской иконы Божьей матери,

мы двинулись, конечно же, к пляжу.

Наш путь пролегал мимо роскошного отеля Schloss Hotel Yantarny 5* (Отель Шлосс 5*), расположенного в красивом парке.

А ведь когда-то, в начале XVIII века, здесь стоял охотничий замок прусского короля Фридриха I. Но до нашего времени он не сохранился, – до нас дошёл лишь этот роскошный дом, построенный на месте замка промышленником Морицом Беккером в XIX веке. Здание, уцелевшее во время II мировой войны, было отреставрировано по старинным чертежам и фотографиям.

«Вот бы сбежать сюда, как-нибудь, на выходные» – успела подумать я…

Между территорией отеля и пляжем разбит огромный парк – имени Морица Беккера. Вековые деревья, элегантные фонари, извилистые дорожки, несколько симпатичных кафе и ресторанов – здесь приятно прогуляться, вдыхая свежий морской воздух!

В этот раз времени для неспешной прогулки нам не хватило: мы спешили на пляж. Пляж в Янтарном – восхитительный! С чистейшим, практически белым, песочком, широкий (около 300 м), в длину он тянется на 6 км. Пляж получил международную награду «Голубой флаг» и по праву считается лучшим пляжем Калининградской области (если не всей Балтики!). Чистый восторг!

Мы прошлись вдоль кромки воды, собирая кусочки янтаря, потом перекусили в одном из пляжных кафе и двинулись к автобусу, – в этот день нас ждала ещё масса открытий! (Кстати, соберётесь в Янтарный, – имейте в виду: почему-то туалеты во многих заведениях общепита здесь отсутствуют).

На побережье (но не в центре) Янтарного расположен, как утверждается в рекламе, самый романтичный СПА-отель Калининградской области – комплекс бунгало, раскиданных прямо в дюнах, на берегу, — “A Scape”

и роскошный СПА-комплекс, включающий видовые скандинавские сауны, комнату отдыха с панорамным остеклением и видом на море, зону отдыха на террасе и, конечно, главную изюминку SPA — две купели на дровах под открытым небом, прямо на пляже.

Следующей нашей остановкой стал памятник жертвам холокоста в Пальмникене.

В ночь на 1 февраля 1945 года нацистами были убиты около 7000 евреев – заключенных нескольких концлагерей и гетто, расположенных в Польше, Венгрии и на территории Восточной Пруссии. Многотысячная колонна прошла к месту расстрела около 50 км на 25-градусном морозе, причем дойти удалось только половине. Только 13 из 7000 человек удалось выжить в этой кровавой истории.

Подробно о тех жутких событиях, получивших название «Марш смерти в Пальмникене», можно прочитать здесь.

В день открытия памятника, 30.01.2011, участники акции — члены исторических обществ, простые горожане, бывшие узники лагерей — частично повторили маршрут «Марша смерти», почтив память убитых.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие Главный раввин России Берл Лазар, а также политики и дипломаты России, Польши, Литвы и Германии

Авторами проекта памятника стали Франк Майслер и Арье Овадий.

На гранитных руках, тянувшихся к нему на высоту 7 метров, высечены номера узников концлагеря.

Чуть поодаль сооружена пирамида из полевых камней, с установленной на ней мемориальной доской.

Пронзительно и жутко…

Дальше мы держали путь к Светлогорску, но по пути наш гид остановился на смотровой площадке, дать нам возможность взглянуть на Филинскую бухту.

Пляж Филино по праву считается одним из красивейших мест на побережье в Калининградской области. Отсюда открывается замечательный вид на мыс Таран с действующим маяком. (Расположена бухта в 10 км от Светлогорска, на берегу небольшой бухты, рядом с поселками Приморье и Филино.)

Пляж – полоса песка и гальки, шириной метров 30-35 и длиной около 1 км. Одна из особенностей бухты — железный песок ярко-рыжего цвета, причем во время оползней открываются все новые песчаные слои – предмет интереса геологов и палеонтологов. У нас не было времени проверить, но, говорят, по высоким береговым уступам этого пляжа можно проследить летопись событий последних 30-40 миллионов лет. Они хранят донные осадки древних морей (кораллы, мшанки, белемниты), останки реликтовых деревьев и другие окаменелости (и янтарь, конечно!).

Живописные крупные валуны, хаотично разбросанные по берегу, и ручьи, стекающие в Балтийское море по склонам оврагов, дополняли эту зачаровывающую картину. Но нас ждал Светлогорск, на знакомство с которым оставалось совсем уж немного времени.

Светлогорск – стильно, изысканно, душевно

Отель Гофмана

Наш гид не мог не показать нам уникальный отель – «Гостевой дом сказочника».

Находится он в уникальном уголке, среди сосен, недалеко от моря.

Этот уютный комфортабельный отель славится внимательным сервисом, оригинальной архитектурой и интерьером, посвящённым жизни и сказочным повестям великого писателя, кёнигбержца Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

На территории – макет Кенигсберга в миниатюре,

скульптуры героев произведений Гофмана, и здесь же – уникальный памятник Гофману, олицетворяющий двойственность его натуры.

Органный зал Макарова

В Светлогорске нет собора, где можно было бы послушать орган, зато есть органный зал. Его здание – практически, первое, что мы увидели, заехав в центр города.

(Если соберётесь сюда на концерт – билеты продают только за наличку, 1000-1500 рублей, льгот нет. Особых восторгов по поводу акустики и качества исполнения в этом зале я в Сети не встретила).

Лиственничный парк

Стоит здание органный зал буквально рядом с небольшим сквером, носящим гордое название Лиственничный парк. Знаменит он, прежде всего, скульптурой «Несущая воду» авторства жившего в окрестностях Раушена немецкого скульптора Германа Брахерта.

На создание этой скульптуры художника вдохновила легенда: брат девушки за незначительную провинность был заключен жестоким правителем в темницу, без еды и воды. Впрочем, приносить пленнику воду деспот позволил, но при условии, что его сестра, неся воду, должна идти по городу обнажённой. Из любви к брату девушка согласилась, но унизить её таким образом не получилось, — столь строгой, отрешённой от реальности выглядела она, совершая немыслимое ради спасения родного человека.

Здание водолечебницы

Водонапорная башня водолечебницы, на нынешней Октябрьской улице, является неофициальным архитектурным символом города.

Её построил архитектор Отто Вальтер Куккук в 1908 году. Эта 25-метровая башня возводилась восемь лет, и сегодня она напоминает жителям Светлогорска о времени, когда курорт Раушен переживал пору своего расцвета.

В 1978 году на фасаде были смонтированы солнечные часы.

Сейчас эта водонапорная башня с действующей водолечебницей принадлежат Светлогорскому военному санаторию Министерства обороны Российской Федерации, как и расположенный буквально в двух шагах бювет, обрамлённый изящным павильоном.

Центральная площадь Раушена

На центральной площади – туристический офис, несколько симпатичных кафе, выстроенные а-ля фахверк торговые ряды «Раушен».

Здесь же расположен и магазин «Русский янтарь», где в сундуке хранятся самые длинные в мире янтарные бусы (1420 метров и 91,8 килограммов веса). Они были собраны жителями и гостями города 21 июля 2017 года за 3 часа 47 минут, и этот рекорд был официально зафиксирован.

Янтарная яблоня, исполняющая желания: «всякий, что с чистыми помыслами яблони коснется, да свое желание мысленно произнесет, получит хорошее настроение, бодрости заряд и незабываемые впечатления о Светлогорске».

Ещё здесь же, на Центральной площади, народ активно фотографируется на Скамье примирения, с хитрым наклонным к середине сиденьем: «присев на неё вдвоем, вы неизбежно окажетесь в объятиях друг друга»…

Рядом со скамьёй — фонтан со сказочной птицей Гауя. Говорят, летом в нём можно выловить кусочки янтаря, — даже сачки предоставляются.

Красивую легенду об этой птичке можно прочитать на сайте Музея янтаря: «Жил да был могущественный король. И рассказывают, что дошли до этого короля слухи о птице Гауе, живущей на берегу Янтарного моря в дремучем лесу. Дескать, хранит эта птица в своем гнезде невиданной красоты ожерелье из чудесного камня — янтаря. В каждой бусинке этого ожерелья заключены живые картинки, одна другой лучше. Вот и приказал король своему верному слуге раздобыть диковинку, а без нее домой не возвращаться. С королем не поспоришь. Отправился слуга в дальний путь — на лодке по широкому морю, в Янтарную страну. Разыскал высокое дерево, на котором жила Гауя. Думал ее подстрелить, да побоялся — больно уж велика птица оказалась. Дождался, когда вылетит она из гнезда, влез на дерево, забрал сокровище и скорее в обратный путь пустился. Отплыл от берега, достал ожерелье — сидит, любуется. В каждой бусинке — новая картинка. В одной лебеди по небу летят, в другой корабли под парусами по морю плывут, в третьей солнце всходит, облака розовеют… Красота неописуемая! А тут птица Гауя, откуда не возьмись, — схватила похитчика, подняла его в небо и сбросила с большой высоты вниз. Упал королевский слуга в воду, от испуга выпустил ожерелье из рук, вплавь до лодки добрался и поспешил обратно, в свою заморскую страну. Вернулся домой ни с чем. Король, узнав, что диковинка утонула, жестоко расправился со своим верным слугой. Но чудесное ожерелье вовсе не пропало бесследно. Рассыпались бусинки по дну и пустили корешки. Вырос из них лес. Тянет он ветви из глубины — к ясному солнышку, к синему небу, а дотянуться не может. Падают с ветвей на желтый песок янтарные капли-слезы, а волны подхватывают их и выносят на берег. И каждый человек, нашедший на берегу кусочек янтаря, может, вглядевшись в его глубину, увидеть неповторимую картинку, которая откроется только ему одному. То, что не удалось силой и хитростью получить жестокому королю, море теперь отдает людям даром».

Концертный зал «Янтарь Холл»

Роскошное здание концертного зала «Янтарь Холл» сложно не заметить, даже при таком беглом, как у нас, знакомстве с городом: оно расположено в самом центре.

Будете отдыхать в Светлогорске или где-то поблизости, – проверьте афишу: на этой площадке выступают не только российские, но и зарубежные звёзды первой величины, а летом проходит знаменитый КВН-овский фестиваль «Голосящий КиВиН», – переехал сюда в 2015 году из Юрмалы.

Виллы Светлогорска

Особое очарование городу придают роскошные старинные виллы, чаще всего – в стиле модерн. Больше всего симпатичных вилл можно увидеть, прогулявшись по нынешним улицам Гагарина, Маяковского, Октябрьской (просто диву даёшься, до чего же не органично именно здесь звучат эти названия!).

Черепичные крыши, изящные балконы, кованые решётки ворот и окна, элементы фахверка, башенки, эркеры — если все это любите так же, как и я, — именины сердца в Светлогорске вам гарантированы.

Променад и фуникулер в Светлогорске

По главной улице Светлогорска (улице Ленина) спешим к морю. Проходим мимо одной из лестниц, по которым можно спуститься с гребня дюны к променаду.

Всего лестниц здесь шесть, эта – парадная, Центральная, из белого камня. 250 ступенек вниз, и вот он – променад, ведущий вдоль моря, — набережная длиной 1,6 км. К сожалению, исторический променад начала XX века был разрушен штормом в 2019 году, и сегодня городские власти прикладывают огромные усилия, чтобы набережная в Светлогорске всё же продолжала радовать жителей и гостей города.

На променаде, внизу главной лестницы, уместилась одна из «визитных карточек» Светлогорска — мозаичные солнечные часы со знаками зодиака вместо цифр.

Эта композиция, созданная скульптором Н. Фроловым в 1974–75 гг., попала в книгу рекордов Гиннеса за точность показа времени.

Времени на то, чтобы прогуляться по лестнице, катастрофически не хватает, поэтому мы бежим дальше, мимо лотков с сувенирами, к зданию ж/д станции «Светлогорск-2», за которой расположен знаменитый фуникулёр.

6 минут в пути, протяжённость 175 метров, цена для взрослых — 50 рублей в каждую сторону (оплатить можно картой), дети до 5 лет — бесплатно. На линии – 18 2-местных кабинок. Соединяет вокзал «Светлогорск-2» и Променад.

Спускаемся – вот он, пляж! Намного уже, чем в Зеленоградске, не говоря уже о Янтарном, но тоже очень живописен! Крутые дюны поднимаются довольно высоко, кажется, будто прямо из воды…

В этот раз не удалось насладиться ни прогулкой по пляжу, ни по Променаду… Пора возвращаться в Калининград, так что мы, пообещав себе обязательно вернуться и, для пущей уверенности, закинув по монетке в море, отправляемся наверх, к своему микроавтобусу…

Совет. Если соберётесь в Светлогорск из Калининграда на электричке – берите на заметку: поезд делает в городе две остановки: Светлогорск-1, в дальней от моря части города, и Светлогорск-2 — основной вокзал, выход из которого – на главную улицу, Ленина, идущую вдоль моря. Часть электричек следуют только до станции Светлогорск-1, но это не страшно: во-первых, идти к морю куда приятнее, чем от него. К тому же, начинать знакомство с городом отсюда еще и «исторически» правильнее: от станции, через парк, спускаешься к живописному озеру Тихое (ранее носившему название Мюллентайх (Мельничный пруд), на берегах которого и возник когда-то Раушен.

А у нас, после беглого знакомства с этими городами Калининградской области, возникло большое желание туда вернуться и погулять уже не бегом, а не спеша, наслаждаясь природой, культурой и неповторимой атмосферой русской Прибалтики.

Если эта статья Вам понравилась или помогла – поделитесь ею с друзьями в социальных сетях, кнопки «Поделиться» находятся ниже.

Связанные с этим материалом заметки:

Достопримечательности Калининграда

Калининград, Россия (июль 2021). Часть I. Амалиенау

Калининград, Россия (июль 2021). Часть II. Прогулки по Калининграду

Калининград, Россия (июль 2021). Часть III. Поездки на Куршскую косу и в курортные города Прибалтики

Полезные ссылки, которыми я пользовалась для организации этой поездки:

Найти и забронировать дешёвые билеты в Калининград

Забронировать отель или апартаменты в Калининграде по лучшей цене на сайтах Ostrovok или Bronevik

Забронировать квартиру или другое частное жильё в Калининграде и области

Выбрать и забронировать экскурсии от местных жителей в Калининграде – на сайтах Tripster и Sputnik8

Выгодно и удобно арендовать машину в Калининграде

Забронировать трансфер на такси из аэропорта Калининграда до отеля в городе или области и обратно

Оформить онлайн страховой полис путешественника

Что посмотреть в Париже за 5-7 дней?

Что посмотреть в Париже за 5-7 дней? ТОП-10 красивых и позитивных фильмов о путешествиях

ТОП-10 красивых и позитивных фильмов о путешествиях Сирия. Командировка в Халеб (Алеппо)

Сирия. Командировка в Халеб (Алеппо) Мюнхен и окрестности – что посмотреть за 5-7 дней

Мюнхен и окрестности – что посмотреть за 5-7 дней Лондон, Great Britain. Это любовь!

Лондон, Great Britain. Это любовь! Москва-4. Знаменитые переулки Тверской. Камергерский

Москва-4. Знаменитые переулки Тверской. Камергерский Москва-3. Люблино. Музей-усадьба Дурасова

Москва-3. Люблино. Музей-усадьба Дурасова Москва. Усадьба Люблино-Дурасово

Москва. Усадьба Люблино-Дурасово Аренда однокомнатной квартиры в Геленджике: советы и рекомендации

Аренда однокомнатной квартиры в Геленджике: советы и рекомендации Где вкусно поесть в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива?

Где вкусно поесть в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива?

Ирина Федорченко

23.07.202218:00

Анна Кривова

23.07.202222:40

Евгений

05.09.202215:07

Анна Кривова

06.09.202214:47

Наталия Кутенина

25.07.202216:42

Анна Кривова

25.07.202217:13